「子供の時から、早い時期に科学的なものに触れさせたい」という井深の考えのもと、ソニーでは機会を捉えてはいろいろな催しに協力し、世間の注目を浴びてきた。たとえば1959年5月、東京・日本橋にある三越本店で行われた「少年電子科学展」がある。

「三越本店の大展示場と屋上を、無料でソニーに提供しますので、何かやってみませんか」と、三越の宣伝部から話が持ち込まれてきた。

どうせやるからには、ソニーらしいものがいい。開催期間が『子供の日』をはさんで1週間だから、子供たちが興味を持つようなものをやろう」。あれこれ考えた結果、展示場にトランジスタとトランジスタラジオの製造ラインを設置して、実際に作るところを見てもらうことにした。

むろん、実際に工場で作る時と同じように、製造ラインには15人の女性社員が交替で来て顕微鏡をのぞき、組み立てを行った。そのほかにも、太陽電池を利用して動くヘリコプターや船、国産第1号となったVTRの実演、屋上では無人自動車が動き回り、子供たちだけでなく大人も大喜びである。これが非常に話題となり、三越では連日、階段にロープを張って誘導しなくてはならないほどの人出となった。この期間中の入場者は20万人を超え、三越開店以来の盛況であった。トランジスタを生産している会社は、すでに日本にたくさんあったが、どの会社も製法は秘中の秘で、公開など問題外である。このように実際の製造ラインを見せることができたのは、ソニーであればこその英断であった。

日本橋の三越本店にトランジスタの製造

日本橋の三越本店にトランジスタの製造翌6月、ソニーから“エサキダイオード”の試作研究の成功が発表された。“エサキダイオード”は、別名“トンネルダイオード”とも言い、研究員・江崎玲於奈の発明である。

2年前、半導体部長の岩間は新しい半導体の歩留まりの悪さに頭を痛めていた。これは、それまでの高周波トランジスタ2T5型に代わる改良型として、半導体部製造第1課の塚本哲男が開発した2T7型であった。

塚本は、ペニシリンの副作用で倒れ半年間の療養をしていた時、特性も歩留まりも悪い2T5型に代わるものはないかと、病床で勉強を重ねていた。高周波トランジスタとしての設計条件は、ゲルマニウム結晶の中に不純物を多量に添加した薄いベース層を作り、さらに多量の不純物を加えたエミッタ領域を形成しなければならない。このエミッタ領域の不純物濃度が高いほど、高周波特性の良いトランジスタができる、という。

塚本が考え出したのは、このエミッタ側の不純物として、従来使っていたアンチモンの代わりにリン(燐)を用いることであった。病気が全快して会社に出て来た塚本は、さっそく自分の考えを確かめるための実験に取りかかった。結果は素晴らしいものであった。2T5型の5倍という、今まででは考えられないような高周波特性が得られたのだ。リンは、アンチモンと違っていくらでもゲルマニウムに混ぜることができる上、濃度が高くなっても良質の単結晶ができる。しかも、リンを使うことによってトランジスタのベースの厚みを設計どおりに作ることができた。

「これはいい」。岩間も大喜びだ。先(第1部第8章第4話)に出た『ソニー・モルモット論』でも分かるとおり、トランジスタは次第にソニーの独壇場ではなくなり、激しい価格競争にさらされるようになっていた。そのため、ソニーでは価格は高くても、物で勝負できるようにと、中波放送用のラジオだけでなく、短波、FMへと次第に移らざるを得ない状況にあった。しかし、短波やFMに使用できるような高周波トランジスタは簡単には作れない。2T7型は、こうしたソニーの抱えている問題を、一挙に解決してくれるかに思えた。

岩間たちは、塚本の実験の好結果にすっかり気を良くして、さっそく量産体制を整えた。ところが、全く予期しない落とし穴が待っていた。

トランジスタ組み立ての際、ベースにリード線を付けるボンディング作業の段階で大問題が持ち上がったのだ。多量にリンを混ぜて作った2T7型は、結晶を引き上げて切り出したままで測定をすると良い特性を示す。ところが、これにリード線をボンディングした途端、不良品になってしまうのだ。良品は10%にも満たない。これでは、ラジオの生産が間に合わないと、工場は大騷ぎである。

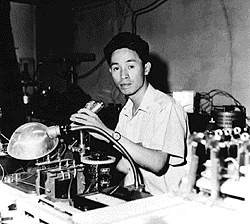

ソニー時代の江崎玲於奈氏

ソニー時代の江崎玲於奈氏 すぐにエンジニアが総動員され、連日、対策会議が開かれて知恵を絞るのだが、解決策はなかなか見つからない。最後には「特性も歩留まりも悪いが、これまでの2T5型に戻すか」ということになった。しかし、それとは別に、2T7型の不良発生原因を究明しなくてはならない。

塚本たちは、不良となったエミッタ接合の特性を、ひとつずつ調べ始めた。その結果、リンを入れ過ぎたため、ボンディングすると半導体のP-N接合部が破壊されてしまうらしい、ということが分かってきた。そこで、どこまでが限界かを調べるため、リンの濃度をいろいろ変えて特性の測定を行うことにした。この測定に研究課の江崎がかりだされ、測定助手として東京理科大学の学生でソニーに実習に来ていた鈴木隆氏らが手伝うことになった。

この測定を始めてから約1ヵ月が経過した時、鈴木はリンの濃度が高い結晶に、異常な現象が現れるのに気づいた。P-N接合ダイオードというのは、順方向に電圧を加えると電流が流れやすく、逆方向ではほとんど電流を通さないという性質を持っている。しかし、鈴木がこの実験のデータをグラフに書いてみると、順方向より逆方向のほうが電流が大きく、しかも順方向電流の特性にコブのようなカーブが生じる。「こんなことがあり得るはずがない」と、鈴木も初めは半信半疑であったが、何度やっても結果は同じなのだ。

このことを、すぐ江崎に報告した。江崎もやはり当初は「何かの間違いじゃないか」と思った。しかし、鈴木は「これは、現象として出すことができます」と言う。「それじゃあ、ブラウン管に出して見てみよう」。江崎の指示で、鈴木がブラウン管に波形を出した。2、3回テストを繰り返し、測定回路を確かめたが間違いはない。江崎も、異常を認めた。この異常を認めた時、江崎は後の「エサキダイオード」(「トンネルダイオード」)発見の入り口に立っていたのだ。

2T7型の不良は、リンの濃度をある値以下に抑えれば解決することが分かり、性能の良いトランジスタを量産できるようになった。そこで、江崎はこの異常現象で起こったコブ(負性抵抗)の解明に当たることにした。江崎の頭の中では、この異常現象こそ「順方向のトンネル効果」ではないだろうか、という思いが駆けめぐっていたのだ。量子力学によれば、物質は波としての性質を持ち、そのためエネルギーの山があっても、この山をトンネルを通るように粒子が通り抜けて、向こう側に現れることができるというのがトンネル効果である。しかし、これまでは、誰もが「逆方向のトンネル現象」に注目していた。「そうだ、順方向こそ注目しなくてはならないのだ」と江崎は気が付いたのである。

実験を重ね、データを集めていった。そして、ついに江崎たちは、加える電圧を増すと逆に電流が減るという、負の抵抗(抵抗は電圧と電流の比で表わされ、普通は電圧を増すと電流も増していく)を持つ新しいタイプのダイオードを作ることに成功したのだ。

江崎たちはこの成果を、1957年の秋に開かれた「物理学会」で報告し、翌年には米国物理学会誌に投稿、続いてベルギーのブリュッセルで行われた「国際固体物理会議」で発表し、世に問うことになった。しかし、日本での最初の反響は極めて冷淡なもので、ほとんど無視されたも同然の扱いであった。

エサキダイオードを認めたのは、海外のほうが先だった。

江崎は、1958年6月にブリュッセルで開かれた「国際固体物理会議」に、「エレクトロニクスにおける固体物理学」という題目で「トンネルダイオード」について講演するため日本を発った。会議では最初にアドレスといって、議長を務める人が会議の内容についてあらましを紹介する。ブリュッセルの会議では、トランジスタ発明者の一人であるショックレー博士がアドレスを行った。何しろ、その時出された演題は500くらいあったので、江崎も「自分の講演についても500分の1くらいは紹介してくれるのかな」程度に思っていた。ところが、よく聞きとれない話の中で、ショックレー博士がしきりに「エサキ」「エサキ」と言っているのだけが分かった。これには江崎のほうが驚いてしまった。ショックレー博士は、将来有望な高周波デバイスとして江崎の発明が大変有効であることを、世界中の学者に向かって大々的に言ってくれたのだ。「エサキダイオード」は、これで一躍有名になった。

正夢となったポータブルテレビ

正夢となったポータブルテレビしかも「エサキダイオード」は、負性抵抗を持ち、またトンネル効果が非常に速い現象であることから、高い周波数の発振、増幅、高速度スイッチングなどの回路素子に利用することができる。たとえば、コンピューターの演算速度を上げることに応用できる。これこそ、アメリカの研究者たちが待ち望んでいたものであったため、大いに注目を集めた。

この世界的な発見が、大会社でもなければトランジスタの研究所でもないソニーで行われたことに対して、真に評価されるべき点があったと言ってよい。

より高周波のトランジスタが必要であるという会社の要求に応えようという技術者の意欲と、その製造過程に発生したトラブルの本質を突き止めてやろうという科学者としての目が必然的に結び付いて、結果として素晴らしい成果を達成することができたというところに、ソニーという会社の面白さがある。

1959年の年の初めに、社長の井深は週刊誌のインタビューに答えて、「私の正月の夢は、トランジスタテレビの出現である」と、抱負を語っている。この夢はその年の暮れ、世界初の直視型ポータブルトランジスタテレビ“TV8-301”を完成させることによって、正夢となった。

「“夢を現実のものにする”これこそソニーの真髄だ」。そういうふうに世間の大多数が思い、事実期待どおりの働きをソニーの技術者たちは果たしてきた。しかし、これは言葉でいうように簡単なことではない。

ラジオとテレビでは、根本からして違う。一番の問題はトランジスタだ。トランジスタやダイオードといった半導体は、低電圧・小電流の回路には適するが、高電圧・大電流には向かない。したがって、高電圧・大電流回路の多いテレビでは、一からトランジスタの研究をやり直さなくてはならないのだ。ラジオとテレビで、どれほどの違いがあるかと言えば、テレビでは周波数で約100倍、電流で20倍の特性向上と、それと同時に電圧で10倍の耐圧を持ったトランジスタが必要になる。それだけテレビ用のトランジスタのほうが高性能でなければならないのだ。

TR-63型トランジスタラジオが発売されて、やっとラジオの販売も軌道に乗ってきた1957年、井深はすでにずっと先のことを考えていた。

その頃から、井深はしきりに「これからは、シリコントランジスタの時代だな」という言葉を口にするようになっていた。察しの良い半導体部の技術者たちは「社長は、テレビをやる気だ」と薄々勘づいていた。半導体部長の岩間が「テレビ用にシリコントランジスタの研究をやろう」と、塚本に指示したのは、1958年の1月であった。

テレビでは、ブラウン管の偏向用や映像出力用などのトランジスタはたくさんの電力を消費するため、かなり発熱する。そこで温度特性が良く、性能が安定したトランジスタが必要になる。それにシリコン(けい素。半導体材料のひとつ)トランジスタを使おうというわけだ。ところが、シリコンにも欠点がある。

世界初の直視型ポータブル・トランジスタテレビ

世界初の直視型ポータブル・トランジスタテレビ開発は初めからつまずいた。高純度で欠陥の少ない“良い単結晶”を作ることが非常に難しい。温度制御装置、単結晶引き上げ装置設計の難しさなど、ゲルマニウム単結晶製造の比ではない。

8月に入ると、塚本たちのトランジスタ作りの一助として、どういうトランジスタを作ったら良いかを調べるために、回路の研究も始められた。真空管のテレビならば、設計が終わった時点で、それがどの程度の性能のものか見当がつくが、トランジスタの場合は経験がないため、机の上の設計だけではうまくいかない。しかも、ラジオは音だけなので、少々悪い所があってもカバーできるが、テレビはブラウン管がついた測定器のようなものであり、少しでも悪い所があると、画面に現れてしまう。そのため、非常に厳密な条件が要求されることになる。

さらに研究と開発が進められ、やっとチューナー用に4チャンネルから12チャンネルまで受像できる高周波のゲルマニウムトランジスタが完成したのが、“TV8-301”が報道関係者に発表される、わずか1ヵ月前の1959年11月のことであった。

“TV8-301”には、シリコンとゲルマニウムを合わせて、23石のトランジスタと、ダイオードが19個、小型高圧整流用真空管が2個使われている。この中で新たに塚本たちの手によって開発された9種類のトランジスタが、水平偏向用や映像出力用、チューナー用などに使われた。

これにより、ソニーのトランジスタ化テレビ技術とトランジスタ開発技術は、広く世界に認識されることになったが、製品はというと、こちらは世間の評判ほどには売れなかった。発売された1960年5月時点でも、テレビはまだ庶民にとって高嶺の花だった。価格(69,800円)の高い小型のテレビを買うより、「どうせテレビを買うんだったら、まず据え置き型を買うのが先だ」というのが、一般の考えであった。ポータブルタイプは、金持ちか、よほどの物好きしか買ってはくれなかったのだ。しかも、正直なところ、このテレビはよく故障した。“TV8-301”は、難産の末に生まれた虚弱児と言えるものであった。

“TV8-301”のすべてがそうであったわけではないが、総じて虚弱児と言われる理由は、以下の一般の評価からも見て取ることができる。

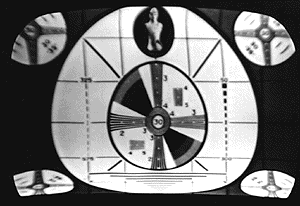

おむすび型のテストパターン

おむすび型のテストパターン 1と2については、画像に十分なコントラストを付けるための出力トランジスタの開発が遅れたため、やむを得ず別のタイプのシリコントランジスタを使用したことが原因であった。コントラストが十分得られるまで電圧を高くすると、トランジスタが壊れてしまう。それゆえに、控え目に言えば少し淡い画面になってしまったというわけだ。

また、“TV8-301”には小型のロータリー式チューナーが使われており、これが悪さをする。接触不良を起こして故障の原因となったり、温度変化から周波数が徐々にずれて同期が外れてしまう(画が流れる)。

傑作なのが5で、放送局から送られてくる本来は丸いはずのテストパターンが、三角形のおむすびのように見えてしまうのである。

こうした故障の原因のうち、チューナーは別にしても、特性が変動して同期が外れるというのは、トランジスタの特性が極めて不安定であったことにほかならない。いくら塚本たちの努力によってシリコントランジスタが実用化されたとはいえ、このテレビに使われているトランジスタの大半は、従来タイプのゲルマニウムトランジスタである。しかも、ポータブルテレビであるがゆえに、暖かい室内から寒い戸外へと持ち出されたり、日光の直射を受けて異常に高い温度にさらされることもある。そうした周囲の温度の急変は、トランジスタ機器の一番苦手とするところであった。

これは、発売後2年くらい経った頃の話ではあるが、入社したばかりのあるソニー役員が、定例の役員会に出た。その日は営業報告をやっていて、トランジスタラジオが何台売れた、テープレコーダーが何台売れたと各担当役員からが報告が行われる。その中で“TV8-301”の販売台数にマイナスを示す△印が付いている。当の新役員は「売上高に△印がついているのは分かるが、販売台数に△印が付いているのは何だろう」と不審に思い、隣に座っていた総務部長に聞いてみた。総務部長は、ニヤニヤ笑って「はぁ、これは返品のほうが多いんですよ」と言う。これで二人とも大笑いになった。

こうして役員会で笑っていられたのも、その頃はまだトランジスタラジオの利益でテレビのマイナス分をカバーできたからだ。しかし井深たちがこうした結果に満足していたわけでは決してない。“TV8-301”を世に出した直後から、次なるテレビの構想と実験に取りかかっていたのである。