1972年、エリアあたり64画素の

1972年、エリアあたり64画素の1961年に横浜市保土ヶ谷に建設された「ソニー研究所」は、その後本社の研究部も統合して、名称を「ソニー中央研究所」と改め、広くソニー圏に分散する基礎研究組織を集めた要の機関となっていた。

ある日、中央研究所内で定期購読している1冊の雑誌を手にして、仲間の研究員が越智成之(おち しげゆき 当時基礎第七研究室)の所へやって来た。「こんな記事があったよ」。米ベル研究所のボイル氏とスミス氏が1970年4月に発表した、「CCD(Charge Coupled Device=電荷結合素子)」の発明論文が載っていた。簡単に言えば、電荷(電子)をためて、内部を転送していく仕組みの半導体素子だ。構造は MOS(Metal Oxide Semiconductor=金属-絶縁層である酸化膜-半導体という構造をしている)素子といわれるものに似ている。ボイル氏とスミス氏は上司に「磁気を使ったある種のメモリーと同じことを、半導体でできないか考えろ」と言われて、その日のうちに発明してしまった。カメラにディスプレイに、といろいろな製品への応用も考えたという。

越智は、「これは構造は簡単だが、面白そうだな。中央研究所の皆に実際にどのように使えるのか、使いたい人がいるのか聞いてみよう」と所内にアンケートを出した。技術のシーズ(種)があっても、実際にニーズ(需要)がなくては苦労する。そこでいろいろなニーズを探ってみたわけだが、大勢の研究員が使いたいと言ってきた。

「言い出しっぺは僕だから」。1970年12月、越智は本来の仕事であるMOS素子の開発に加え、CCDの開発も始めた。CCDの両端に信号の入り口と出口を設けると、入れた信号が遅れて出てくる「遅延素子」として使える。周期的に変化する電圧をかけると、電子がCCD内を一方向に転送されていく。動作確認の装置を使って、「こちらから電気信号を入れると、運ばれてあちらから出てくるよ、面白い動作だ」と半ば遊んでいた。また、イメージ(画像)センサーとして使えば、受けた光をその強弱に応じて電気信号に変えて蓄積し、外部に読み出す素子にも使える。つまり、カメラのレンズの奥に付ければ、「電子の眼」として、映像を取り込める。

「こんなに面白い動作をする素子はほかにない。これがモノになれば低価格のカメラがどんどんできる」と実験を続けた。まず8画素のCCD使って撮った絵が出た。8画素とは、光を電気に変えてためる受光部とそれを運ぶ転送部の1組が、1個のCCDの中に8つあるということだ。画素数が多いCCDほど、撮影された絵はきめ細かくなる。

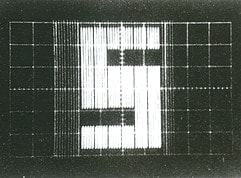

ついに8x8=64画素の画面に「S」の文字を浮かび上がらせることができた。CCDの生みの親であるベル研究所でさえも実用化を断念し、他社も息切れしていた1972年のことである。越智から報告を受けて早速見に来た大賀典雄(おおが のりお。当時取締役)は、「手を撮ったら、かろうじて5本指があるのが分かるくらいだな」と妙な感心の仕方をしていた。

しかし、CCDがこんなヨチヨチ歩きの赤ちゃんのような状態の時に、この将来性を見い出した人がいた。当時副社長の岩間である。半ば遊びながら研究していた越智たちに、「CCDを何としてでもモノにしろ」と本格的な開発開始の大号令をかけたのだ。「CCDを使って5年以内に、5万円のビデオカメラをつくるんだ。競争相手は電機メーカーではない。フィルムメーカーのイーストマン・コダック社だよ」。明確だが謎めいた目標だった。確かにCCDを使えば、従来の撮像管を使ったカメラに比べ、格段に小型で持ち運びが便利な、しかも画像が安定したカメラができるはずだ。「しかし、なぜ畑の違うコダックなんだ?」。皆意味を計りかねていた。

岩間は、1971年から1973年までのアメリカ駐在を終えて帰国し、ソニー副社長として中央研究所の所長を兼ねていた。1ヵ月に一度は中央研究所で開かれるCCDの報告会に姿を現し、「どんな具合だ」と興味を持って見守っていたのだが、岩間がCCD実用化に本気になったのは理由があった。

かつてトランジスタラジオを世に出した1950年代、ソニーは世界一の半導体企業と自負していた。岩間はその頃の研究開発の陣頭指揮にあたっていた。彼の下で江崎玲於奈(えさき れおな)がノーベル賞受賞の対象となった「エサキダイオード」を開発、トランジスタテレビも開花した。しかし、岩間がアメリカから帰国して目にしたのは、熾烈な戦いとなった電卓用のMOS半導体開発から撤退し、勢いを失ったソニーの半導体部隊だった。「今のソニーの半導体部隊は死んでいる」。そう感じた岩間は、「今一度、CCDでソニーの半導体を生き返らせよう」と、越智たちに難しいテーマを与えてハッパをかけたのだ。「自信を持て」と励ましながら……。彼はアメリカのベル研究所で実際のCCDを目にしている。「ソニーの半導体を生き返らせるためには良いテーマだ。ソニーの民生用機器ビジネスに貢献する日が必ず来る」。岩間は、CCDの将来性を直感的に感じ取っていた。「競争相手はコダックだ」と言ったのは、隆盛を極める写真産業に対して、「電子産業は、CCDを使ったカメラとVTRとで新しい産業を切り開いていける」という大きな志だった。

こうして、1973年11月、研究員やプロセスのすべてが各工場から中央研究所へ集結させられ、電子の「眼」CCDの本格的な開発がスタートした。

ここから、中央研究所のCCD実用化の長い長い道のりが始まる。

何が研究開発の中心になったか。とにかく感度や解像度(画素数に比例する)という基本的な性能を、上げていかなければならない。同時に、微小なゴミによって発生する黒点、重金属の汚染による白キズなど、画像欠陥の問題を取り除いていかなければ、到底実用化には至らない。しかし、これがなかなか思うように進まない。

CCDはMOS構造に極めて似ている。当時、他社は自社内で育っていたMOSメモリー技術、装置を活用してCCD開発をしている所が多かった。一方、ソニーはMOSメモリー技術が育っていなかった。そのため、装置から何から、一から始めなければならなかった。しかしCCDの開発は困難を極め、手がけていた他社は次々に脱落していく。他社が元のMOSメモリー開発に戻っても、ソニーは戻る所がない。それがかえって「必ずやり続ければ良くなる」と、CCDに粘り強く取り組む力を生み出した。越智たちは「いつかCCDが撮像管にとって代わるんだ」という希望を胸に頑張った。

中央研究所を訪れ、技術者を励まし続

中央研究所を訪れ、技術者を励まし続それでも何度となく、開発中止、時には禁止の危機が訪れた。CCD開発は、使う装置などに莫大な投資を必要とし、社内で「金食い虫」と呼ばれ、肩身の狭い思いもした。しかし、そんな彼らの後ろには、絶えず岩間が見守っていた。1ヵ月に一度は中央研究所を訪れた。相変わらず、かろうじて何かが映っているのが分かるような、黒や白のスジだらけのぼんやりした画像を見て、「どうしてもっとマシな画像が出ないんだ!」と問いつめることもあったが、同時に越智たち技術者に必ず何らかの指示を与え、「諦めずに研究を続けよう」と進むべき方向を示し続けた。

岩間は口数が多くない。しかし、よく考えてから、ポッと発する短い言葉が非常に印象深いのだ。岩間が去った後、皆、一様に考えさせられる。「まるで教祖がひと言お告げをして、信者が寄ってたかって真理を考えるようだな」と越智は思っていた。また、技術者に質問をする時、あいまいさや定性的に偏った返答を嫌った。だから、岩間に報告したり返答したりする時、皆、頭の中で正確で定量的な答えを練り上げるよう自然と訓練された。岩間は意図してかどうか、技術者を教育し、その気にさせるのがうまかった。

しかし、当の岩間にとってもこのCCD開発はかなりの勇気と忍耐を要し、不安との戦いを強いられるものだった。目先の利益を追っていたら到底できない、多額な投資と時間が必要な代物だ。井深や盛田も「こんなに大きな開発をしてよいのだろうか、いつになったら元が取れるのだろうか」と心配していた。実際、岩間も、予算を承認する立場にいた大賀に、「CCDにはこれだけお金を使う。しかし、今世紀中に回収できるかどうか分からないよ」と口癖のように言っていた。それほど想像を絶する投資が必要だった。ある時、岩間は越智にこんなことを言って驚かせた。「半導体はシリコンの結晶が命なのだから、結晶メーカーを買収したらどうだ」。確かに、CCD素子の大半を構成する素材はシリコン結晶で、その結晶中の欠陥(キズ)が画像の良し悪しに直結する。しかし、会社ごと買ってしまうなんて越智は怖くてできなかった。「本当に投資回収は21世紀でよいと覚悟していらっしゃるのだな」と岩間のスケールの大きさに驚くと同時に、CCD実用化にかける情熱を垣間見る思いだった。

こうして岩間の情熱と、それを受け止める越智ら技術陣の奮闘の中で、画素数も着実に上がっていった。2000、8000、7万。そして、1978年には 12万画素になった。シリコン結晶に関しても、独自に「MCZ法」という結晶製造技術を開発し、非常に良質の結晶ができるようになった。また、CCDはホコリに弱い。ホコリが画素部に付くと黒く潰れてしまう。人から出るホコリ、機械から出るホコリ、徹底した対策がとられた。

その努力が実を結び、画像にキズのないしっかりした解像度の絵が出た時、写真に撮って真っ先に岩間の部屋に持って行くと、「ようやくできたな」。岩間はたったひと言そうつぶやいた。

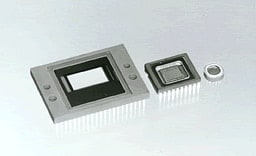

1978年、再び中央研究所から厚木工場に場所を移し、生産準備へ入った。12万画素CCDの試験的量産が行われ、翌年「ICX008」としてついに商品化された。何と、この時までに使われた開発費は、当時のお金で200億円という莫大な額だった。

CCD開発に情熱を燃や

CCD開発に情熱を燃やCCDの量産試作に続いて、1978年11月にはいよいよCCDカラーカメラの試作ラインが厚木工場内に設置された。

1980年1月、ついに、世界初のCCDカラーカメラが誕生した。そして何と空を飛んだ。「ICX008」2個を心臓部に載せた「XC-1」が、全日空のジャンボ旅客機に搭載され、離着陸の様子を機内に映し出す「スカイビジョン」に採用されたのだ。CCDの本格的な開発開始から6年と3ヵ月の歳月が流れていた。

しかしながら、この頃のCCDの歩留まり(生産ラインに投入する材料に対する完成品の割合)は1%以下で、数100個つくってやっと1個合格するといった具合であった。13機分のCCD計52個をつくるのにまる1年かかり、1個31万7000円という超高価なものになってしまった。

「とても歩留まりとは呼べない。出現率と呼んだほうがいいな」と担当者たちを嘆かせたほど、ひどいものだった。最大の敵は肉眼で見えない数ミクロン以下のゴミ、ホコリである。開発・生産現場には、徹底した防塵対策がとられたクリーンルームや、さながら宇宙人のような防塵衣が整えられた。ミクロの敵との戦いはかなりの苦戦を強いられた。人、機械…塵の発生源と目される所は、すべて対策がとられた。

必死の努力の末、ようやく歩留まりも上がり、1983年から鹿児島にあるソニー国分セミコンダクタで本格的な生産が始まった。

そして、いよいよ1985年1月、前年に商品化された25万画素のCCDを「眼」として搭載したカメラ一体型8ミリVTR「CCD-V8」が発売されたのである。CCDを使った新しいビジネスが始まろうとしていた。

しかし、CCDの量産の開始、そしてそれを搭載した民生用カメラ一体型VTRの登場を誰よりも喜んだであろう岩間の姿はもうこの世になかった。1982 年、ソニー国分でCCDの量産化にめどが立った頃、「岩間さんが病に倒れた」との報告がもたらされた。病床でも、「CCDの工場を必ず見に行く」と言い続けていた岩間だったが、結局新しい工場を見ることもなく、8月に帰らぬ人となった。

岩間の後を継いで社長になり、CCDの量産化、事業化を進めていた大賀は、量産が始まると、最初の生産品の中からCCDチップを1個持って、岩間の墓前へ報告に行った。そして、しっかりと墓石の後ろにそのCCDを貼り付けながら語りかけた。「岩間さん、あなたが情熱を傾けたCCDがとうとう量産できるようになりました」。後の7回忌に関係者が墓参した時も、岩間がしっかり握りしめているかのように、風雨に耐えたCCDがその姿をとどめていた。

80年代半ばの「ソニー国分」のCCD製

80年代半ばの「ソニー国分」のCCD製1986年に、他社からもCCDを採用したビデオカメラが登場すると、いよいよCCDの開発競争となった。ソニーのカメラ一体型8ミリVTR開発も、「CCD-V8」の後、より小型に高画質にとチャレンジが続く。電子の「眼」であるCCDも25万画素の次は38万画素と、ハードルが高くなっていく。ここで大変な事件が起こったのだ。製造環境、製造装置、プロセス、すべてにわたって無塵化が図られていたソニー国分の量産ラインであっても、太刀打ちできないホコリが暴れ回ったのだ。

歩留まりがいっこうに上がらない。お陰で、このCCDを搭載して1987年6月に発売予定だった高解像度版のカメラ一体型8ミリVTR「CCD-V90」の発売を、2ヵ月延期する事態になってしまい、CCD関係者にとってはつらい時期だった。他社の対抗機種が力を増している中、発売遅れはソニーのカメラ一体型8ミリVTR にとって命取りにもなりかねない。マスコミ各紙が「ゴミに潰された電子の眼」「新鋭機種もゴミに負けた」と容赦なく報じる。特約店からの反応も厳しかった。

この頃、CCDチップの外販や、CCDカメラのOEM(相手先ブランドによる製造)も始めていた。当然この「CCDゴミ事件」は、外販先の企業にも迷惑をかける結果となった。

外販の得意先に一度でも迷惑をかけると、信頼の回復は難しい。実際に、CCDの外販を開始した1983年頃、担当者がいろいろなビデオカメラメーカーに売り込みに回ったが、なかなか警戒して購入してもらえず苦労した。それは、昔ソニーがやはりある半導体を外販していたが、生産が追いつかず、やむなく外販の数量までも絞った前歴があったからだ。まずは過去のお詫びから始め、何度も何度も足を運んだ。そうして、やっと軌道に乗せたCCDの外販だ。「外販先のお客さまに二度と迷惑をかけたくなかったのに」と、越智は眠れぬ思いであった。

しかし、幸いなことに、そんな外販の苦労をビデオ開発部門の責任者たちは理解を示した。宣伝だけして発売待ちの新製品用に喉から手が出るほど欲しいところを、「社内を犠牲にしてもよいから、外販のほうを優先してくれ」と言ってくれた。越智は救われる思いがした。

ゴミに負けたのはソニーだけではなかった。CCDを製造していたほかのメーカーも同じ問題でつまずき、一時期、世界中からCCDが消えたかのようであった。

ソニー国分では、夏休みを返上して昼も夜もなく、皆がゴミ追放に悪戦苦闘し、数10ヵ所に及ぶダスト源を潰していった。そして、その努力が実り、8月のある日突然、歩留まりが回復したのだ。「今日は飲むぞ」。その夜は皆で飲んで騒いだ。見事にソニーのCCDは息を吹き返した。

「思い出すのもつらい1年だった」。味わった苦い思いは皆の胸の中に刻み込まれた。この経験が、ソニーが高い歩留まりでCCDを量産できる数少ない半導体メーカーに育っていく原動力になった。

CCDはより小さく高密度に

CCDはより小さく高密度にこうして、CCDは危機を乗り越えながら、ソニーの半導体事業を支える大きな事業に成長していった。

80年代は、「3分の2インチ(光学系)ができれば、次は2分の1インチ」「25万画素の次は38万画素」というように小型化、高密度化が進んだ。90年代に入ると3分の1インチも登場、また、1インチ200万画素のハイビジョン用CCDも開発された。

CCDを支える新しい技術も生まれた。CCDの中には画素が行儀よく並んで、それぞれが光を受けて電気に変えてためていく。ただ、画素と画素の間の配線部に当たる光は無駄になってしまっていた。「この光も何とか画素に集められないだろうか。そうすれば同じCCDで感度が上げられる」。ここで越智たちは、お皿をふせたような形をしたレンズを一つひとつの画素の上に乗せることで、画素の周囲に当たる光を画素に集めるようにして当てる方法を考え出した。直径7ミクロンの、この世界最小のレンズは「オンチップマイクロレンズ」と名付けられた。小さいながら感度倍増というものである。このオンチップマイクロレンズは 1989年6月に実用化された。