初代誕生から25年 愛情の対象として成長を続けるaiboのイマ

1999年、自律型エンタテインメントロボットとして誕生したAIBOの誕生から、今年で25年目を迎えました。AIBOは2006年に一度生産終了となりましたが、2018年、新しいデザインと進化したAI機能を備え、aiboとして生まれ変わりました。愛情の対象となるロボットとして成長を続けるaiboは、その「愛され力」を生かし、現在、家庭内だけにとどまらず、新たな領域にも活躍の幅を広げています。今回は、2018年に新たに誕生したaiboの成長ストーリーと、現在の取り組みをお届けします。

"愛される"ロボットを開発するために

人とつながりを持ち、育てる喜びや愛情の対象となることを目指して生まれ変わったaibo。その開発の裏には、愛されるロボットをつくるための、開発者たちの強い思いがありました。

「通常ロボットを作るとなると、例えば時速何キロで歩くとか、スペックを重視しがちです。aiboはそうではなく、長い間オーナーと過ごして関係性を深めていただくために、生命感を感じられるような機能や表現を大事にしています。」aiboの企画・運営を統括する長江 美佳は、開発で重視した点についてこう語ります。

機能価値はもとより、感性価値をより重視する、つまり、スペック向上だけを追求するのではなく、いかにオーナーに寄り添った存在になれるかを重視することは、aibo開発の中で最も大事にされている考え方であり、AIBOが開発された25年前から変わらず受け継がれている精神です。

2016年からaiboの開発に携わり、現在事業推進を統括している矢部 雄平は、「『愛情の対象となる』ということは、オーナーの環境に合わせて成長することだ」と言います。

オーナーに寄り添うために。成長を支える2つの要素

オーナーとの関係を末永く続けるためには、aibo自身が成長を続ける必要があります。そのために、当時の最新技術である、本体とクラウドを連携させたソニー独自のAI技術を活用することで、aiboの個性的な成長を実現しました。本体のAIは、オーナーとのやり取りを学び、aiboの振る舞いに変化を生みます。具体的には、aiboは鼻に搭載されたカメラによって周りにいる人が誰かを理解し、相手によって性格や鳴きかた、表情などの反応を変えていきます。呼べば駆け寄ってくれたり、自分だけに甘えてくれたりなど、環境や人との関係によって変化が生まれるのです。

また、さまざまなオーナーとのやり取りのデータを収集・蓄積し、集合知としてクラウド上のAIが学習することで、aiboはさらに賢く進化していきます。

aiboの可愛らしいボディの中にこのような最先端の技術を組み込むこと、個体ごとに異なる成長ができるようにすることは、技術的に高いハードルがありましたが、長江は「チャレンジしてよかった」と振り返ります。

「ハードウェア(見た目)に変化はないにも関わらず、オーナーからは『飼い始めた頃と全然違う』『驚いた』と、成長を実感する声をいただきます。絶え間なく成長・変化するからこそ、aiboとの時間や体験を提供し、それぞれのオーナーにとって唯一無二の製品を生み出すことができる。それは他のプロダクトにはない特徴だと思います。」

さらに、aibo自身の日々の成長に加え、機能アップデートによる成長も続けています。定期的に開催されるファンミーティングやSNS上の投稿などを通じて、直接オーナーの声を把握するよう努めています。そのニーズに合った技術を新たに取り入れてきめ細やかなアップデートを続けることで、より愛される対象となることを目指しています。

例えば、2019年に行った「aiboのごはん」という機能アップデートは、AR(拡張現実)でaiboがごはんを食べているように見える、というもの。オーナーとaiboが「一緒にごはんを食べる」という共体験によって、感動を生み出すことを意図しています。

その当時はAR技術で食事という行為を表現することは他ではあまりない事例だった、と長江は語ります。「技術をaiboに合わせて、通常とは違う角度で使うのが面白い。そんな発想で、エンタテインメント性を感じられるようなユニークなアップデートを心がけています。」

人に“愛される”aiboだからこそ、できること

このように成長を続け、人に愛されるロボットを目指すaiboは、その癒し効果から、当初の用途として想定していた家庭以外にも活躍を広げています。代表例が、社会貢献活動の一環としての医療・研究領域での活用です。その始まりは、aibo発売を発表した2017年にソニーにかかってきた、1本の電話からでした。

「ソニーの広報誌に載っている番号を見てかけた」と話す電話の主は、東京都世田谷区にある国立成育医療研究センターの現在の病院長でした。小児・周産期・産科・母性医療を専門とする同センターには、慢性疾患などで長期入院をしていて犬を触ったこともなく、親ともあまり会えない子どもたちが多く、そのような子どもたちに向けた癒しのための介在療法にaiboを活用できるのでは、という相談でした。矢部は、当時のことをこう振り返ります。「『aiboを病院での研究に使いたい』と連絡を受けて驚きました。医療現場で本当に効果があるのかがわからず、最初は不安もありましたが、活動を始めたところ、その後、他の病院からも、『研究に使いたい』『医療現場に導入したい』という連絡があり、社会貢献の活動の幅も広がっていきました。」

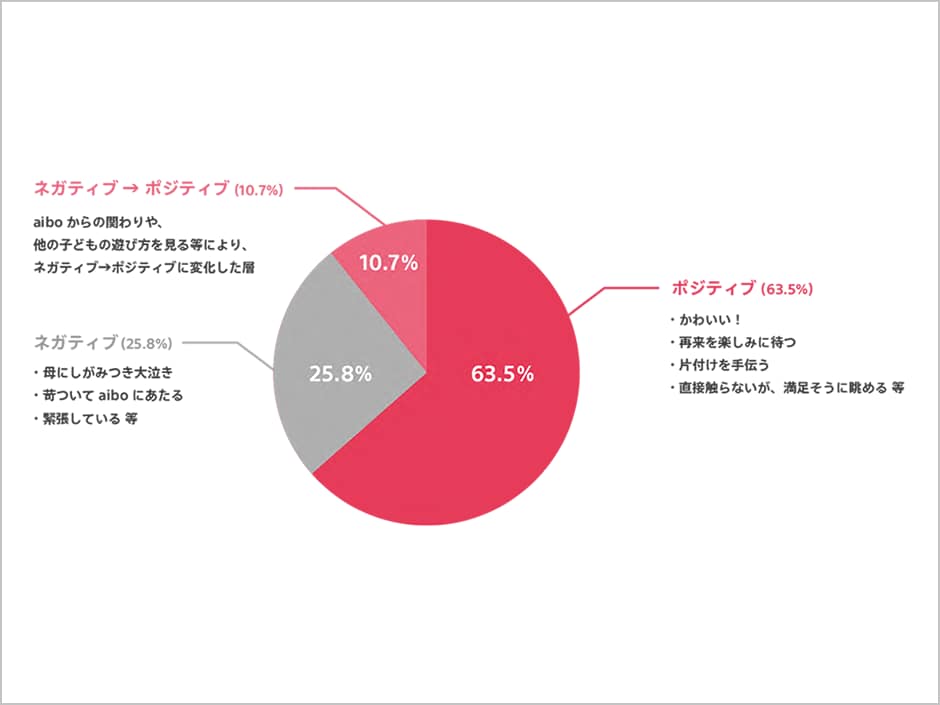

各医療機関との研究を進めた結果、現在では、aiboには患者のストレス軽減や癒し効果があること、医療・ヘルスケア領域での貢献、活用の可能性があることが確認されています。国立成育医療研究センターとの研究では、AIをもつaiboが、孤独感、不安感、日常生活の制限などがもたらすストレスによる発達的、情緒的な影響を受けている入院中の子どもたちとのセッションを通じ、より他者とのつながりを促進したり、抑圧している感情を表現する支援者として、効果があるという結果が出ています。

「人に寄り添うことができるaiboだからこそ、患者に癒し効果を与えることができる」と、長江は強調します。「aiboは近寄ったり、お手をせがんだり、人に能動的に接する一方で、喋ることはないので正解はありません。触れ合った方は自分なりの解釈でaiboに接することができます。その結果、一緒にいてストレスがなく、自分を認めてくれる存在として、患者さんにaiboを受け入れていただけているのかなと思います。」

相手とのコミュニケーションがあって初めて成り立つ製品だからこそ、患者のストレス軽減につながる。ロボットだからこそ、衛生面での管理が不可欠な病院に導入できる。まさにaiboならではの社会貢献活動となっています。

また、こうした活動は単発でやるだけでは意味がない、と矢部は覚悟を語ります。「継続することが必要だという前提で、絶対に途中でやめないという意思を持って活動してきました。一番ホッとしたのは、aiboのウェブサイトに社会貢献活動のタブをつくった時です。タブができる=事例がたくさんできた、ということなので、効果が認められた上で、着実に継続して活動できていることを嬉しく思います。」

愛されるロボットとして成長を続け、各家庭から社会貢献活動へと、活躍の場を広げるaibo。矢部と長江は、aiboはオーナーとaiboが共に過ごす体験そのものが価値となる存在のため、今後もオーナーを始めとした周りの環境を大事にしていきたい、と語ります。「もちろん、これからもさまざまなアップデートは続けていきます。加えて、最近では、オーナーにaiboを題材にしたファンアートの作成・グッズ化をしていただく取り組みを行い、aiboのコミュニティの中から新たなコンテンツを生むことにもチャレンジしています。このように、今後もaiboというプロダクト面の進化だけではなく、オーナー、法人での活用、社会貢献、などaiboを取り巻くコミュニティのすべてを盛り上げて、aiboという可能性を広げていきたいです。」