ホームシアターシステム

『BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2)』

『BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2)』 は、4体のスピーカーとコントロールボックスから成るホームシアターシステムです。ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」により、4体のスピーカーで、広大な音場空間を創り出し、リビングが音で満たされるような360°立体音響を実現します。壁かけ/スタンドに両対応する4台の薄型スピーカーと音場最適化技術により、置き方を問わず簡単にセッティングでき、全方位から音に包みこまれるリアルな音響空間を楽しめます。

テレビの大型化・高画質化、動画ストリーミングサービスの普及により、「自宅でも良い音で映画を楽しみたい」と、ホームオーディオ機器のニーズが高まっています。一方で、スピーカーの設置条件が厳しい、スペースを確保できない、存在感が気になるなどの理由で導入を諦めるお客様もいました。こうした中、ソニーは2021年、新発想のホームシアターシステム「HT-A9」をリリース。自由に設置できる4台のワイヤレススピーカーと音場最適化技術により、今までない設置自由度と本格的なサラウンド体験の両立を実現し、大きな反響を呼びました。

新製品『BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2)』は、設置の自由度をさらに高め、サラウンド体験の向上を図った「HT-A9」の後継機です。スピーカー本体を薄型パネル形状にしてファブリック素材で包むことで、インテリアとの親和性を向上させ、壁寄せや壁掛けでの設置がしやすくなりました。音場最適化技術も改良し、よりリアルな音響空間を楽しむことができます。

BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2)

BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2)「ユーザー調査の結果、ハイエンドクラスのホームシアターシステムを利用するお客様は、スピーカーを壁掛けする割合やニーズが高いことがわかりました。また、設置場所がないという理由から壁掛けしているケースもあり、壁掛けしやすくすることは設置自由度の向上につながると考えました。そこで、壁掛け設置に関する課題やニーズの追加調査と、新たなスピーカー形状について受容性評価を実施。その結果、『BRAVIA Theatre Quad』では薄く四角いスピーカー形状を採用して、まるで絵を飾るようにスピーカーを壁に掛けて設置できるようにしたのです。4台のスピーカーはワイヤレスで自由に設置することができます。例えば、リビングの環境にあわせて一部をテレビ台や棚に置き、残りを壁掛けしても、その設置状態や位置にあわせて音場を自動補正して、理想的な音場空間を実現します。設置場所の制約でホームシアターシステムの導入を迷われていた方にも、上質なサラウンド体験を楽しんでいただける製品です。」(ソニー株式会社 林 哲也)

ホームオーディオ/ビデオ製品 UI/UX設計リーダー 林

ホームオーディオ/ビデオ製品 UI/UX設計リーダー 林「より良いサラウンド体験を提供するには、お客様の利用環境を計測し、音場補正を行う必要があります。お客様にとって簡単な操作で効果の高い音場補正を実現するためには、技術開発だけでなく、新たなUX開発が不可欠でした。技術開発者や企画担当者、デザイナーと一緒に議論し、技術とUXの両輪で製品開発を進めました。」 (ソニー株式会社 玉木 達也)こうした開発プロセスにおいて、玉木が重視したのは"体験の見える化"です。開発の初期段階から幾度となくプロトタイピングを行い、チーム内で検証・改善を繰り返しました。

「『BRAVIA Theatre Quad』でもUX開発メンバーと技術開発メンバーが一丸となり、プロトタイピングによる体験の検証と改善を繰り返しました。早い段階からプロトタイピングを行ったことで、お客様に提供したい体験価値を明確にするとともにメンバー間で共有でき、みんなでひとつの目標に向かって開発を進めることができました。それが、"体験ドリブン"で製品開発を行うメリットだと思います。」(ソニー株式会社 玉木 達也)

ホームオーディオ製品 UX先行開発リーダー 玉木

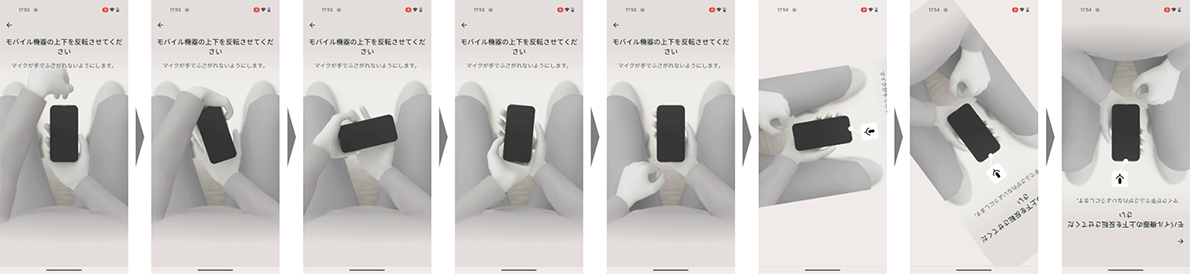

ホームオーディオ製品 UX先行開発リーダー 玉木「プロトタイプを使い、実際の利用シーンと同じように演じてみることを"アクティングアウト"と言います。クイックに試作を重ね、1カ月に10回もアクティングアウトを実施した時期もあります。やはり机上の議論よりも体験したほうが多様な意見が出ますし、より良いものづくりにつながります。当時はコロナ禍で出社が制限されていたので、対面だけでなくオンラインでもアクティングアウトを実施しました。操作者の様子とスマートフォンの操作画面をオンラインで共有することで、大人数でも操作者視点の体験を共有できるというメリットがありました。アクティングアウトの様子をオンラインで観察してもらい、気付きや意見をチャットへ書き込んでもらう。企画や設計、開発など大勢の関係者と同時に体験を共有し、意見を出し合ったことで、多角的な視点で多くの気付きを得られました。プロジェクトメンバーがそれぞれの知見を発揮しやすい開発環境だったと思います。」(玉木)

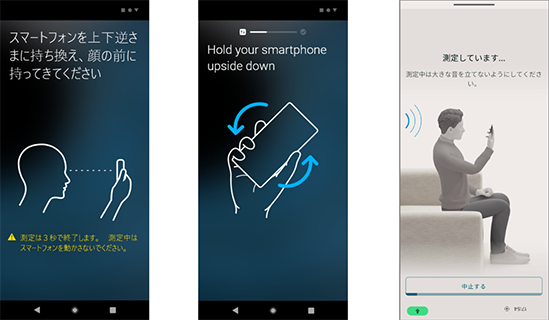

オンラインアクティングアウトの様子

オンラインアクティングアウトの様子「こうした取り組みの一例が、音場最適化のUX開発です。音場最適化の設定では、お客様にスマートフォンを上下逆に持ち変えて操作してもらう必要があるのですが、その動作を伝えることが難しいという課題がありました。初期段階のプロトタイプでは、言葉で動作を説明していたのですが、その案内画面で正しく操作できた人はあまりいませんでした。上下を逆にするのではなく、表裏を返すと誤解されることもありました。次のプロトタイプではイラストで動作を表現したところ、正しく操作できる人は増えましたが、それでも成功率は100%ではありませんでした。そこで、スマートフォンの向きを変える動きを3Dアニメーションで表現したところ、操作の成功率が100%となり、誰もが迷わず操作できる案内となりました。また、測定中の姿勢を俯瞰で示すことで、正しく操作できているか自信がないというユーザーの不安感も解消することができました。」(玉木)

左:言葉で案内している初期プロトタイプの画面

左:言葉で案内している初期プロトタイプの画面  3Dアニメーションで動きを表現した案内画面

3Dアニメーションで動きを表現した案内画面『BRAVIA Theatre Quad』のセッティングガイドの役割を担うのが、ソニーのホームAV機器とクラウド連携する「BRAVIA Connectアプリ」です。お客様が説明書を読まなくても「BRAVIA Theatre Quad」をセッティングできる"究極のかんたん体験"を目指し、初期設定フローのUX開発を行いました。

「『BRAVIA Theatre Quad』の初期設定には、音場最適化などお客様があまり経験したことがないような操作手順が含まれており、操作対象も本体やスピーカー、スマホアプリなど次々に切り替わります。『BRAVIA Connectアプリ』では、こうしたなじみのない操作でも、お客様が安心して迷わず初期設定を進められる状態を目指しました。」

(ソニー株式会社 江馬 敬明)

BRAVIA Connectアプリ UI/UX設計リーダー 江馬

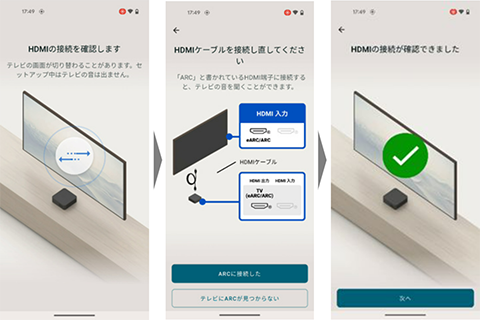

BRAVIA Connectアプリ UI/UX設計リーダー 江馬「『BRAVIA Connectアプリ』は、TVとのケーブル接続からスピーカーの設置・接続、音場最適化といった初期設定に含まれる設定操作をシームレスに案内します。さらに、3Dアニメーションで操作時のお客様の動きや機器との位置関係などを表現することで、直感的に理解できるよう工夫しました。シームレスな案内とアニメーション表現によって、お客様はひとつながりの動画を見ているかのように設定を進めることができるのです。『BRAVIA Connectアプリ』のもう一つの大きな特徴は、お客様の状況に応じて最適な案内を行うことです。例えば、TVとのHDMIケーブルの接続案内では、ケーブルの接続状況を検出して提示する案内を変えています。ケーブルが正しく接続されている場合には案内をスキップし、誤った端子に接続されている場合には正しい端子への接続を誘導します。モバイルアプリならではの状況に応じた賢い案内をすることで、必要十分な案内を適切なタイミングでお客様に届けることができます。また、メッセージの伝え方も工夫しています。お客様が困っていそうなときには『○○できませんか?』といった語りかけるような言葉を使い、"信頼できるセンスのいい同僚"というパーソナリティをコンセプトに対話のようなコミュニケーションを目指しました。」(江馬)

スマートフォンをコントロールボックスに近付けて、コントロールボックスの反応を確認する画面

スマートフォンをコントロールボックスに近付けて、コントロールボックスの反応を確認する画面 誤った端子への接続を検出し、適切な接続先を案内する画面

誤った端子への接続を検出し、適切な接続先を案内する画面完成した「BRAVIA Theatre Quad」および「BRAVIA Connectアプリ」のUXに、大きな手応えを感じている3人。HCDプロセスのもと、今後ホームオーディオをどのように進化・発展させていきたいと考えているのでしょうか。

「ホームオーディオが家庭内でどのように楽しまれているのか、お客様の利用状況はまだまだ把握し切れていません。実は、家族そろって同じ映画を観るケースばかりではなく、同じリビングにいながら親御さんはホームオーディオで映画、お子さんはヘッドホンで音楽を楽しむといったケースもあります。他のオーディオ機器がどのように使われ、家庭内でどのように連携し、役割分担をしているのか。お客様とのコミュニケーションを更に深めて、一緒に課題やニーズの深堀りするなど、より深くお客様を理解することで新たな価値提案ができればと思います。」(林)

「開発の上流工程にHCDプロセスやプロトタイピングを活用した体験の"見える化"を組み込み、技術とUXの両輪で新しい価値を生み出すことに、私は手応えを感じています。今後もこの流れをさらに加速し、お客様に『すごいね!』と喜んでいただける機能を取り入れていきたいです。」(玉木)

「今後、テレビとホームオーディオ機器が新たな体験を提供する際にも、『BRAVIA Theatre Quad』開発での挑戦が役立つと思います。早い段階からプロトタイプを作り、何度もテスト・検証しながら改良を繰り返すHCDプロセスで、新しいもの、より良いものを生み出していきたいです。」(江馬)